La législation française distingue rigoureusement l’entretien courant des réparations à la charge du locataire et celles relevant du propriétaire. Pourtant, la frontière reste floue dès qu’il s’agit de travaux de peinture. Certaines clauses inscrites dans les baux imposent à tort la prise en charge totale par le locataire, alors même que la loi encadre strictement cette répartition.

Des décisions de justice récentes rappellent que le vieillissement normal des peintures ne peut être supporté par le locataire lors de son départ. Cette zone grise alimente régulièrement des conflits et des incompréhensions lors de l’état des lieux de sortie.

Peinture et location : qui paie quoi en théorie ?

Ici, chaque camp avance ses arguments, souvent armé du bail comme d’un rempart. D’un côté, le propriétaire rappelle qu’il doit remettre un logement en bon état d’usage, prêt à accueillir un nouveau locataire. Cela implique des murs propres, une peinture sans défaut majeur. Si ce n’est pas le cas, le locataire a toute légitimité à demander une remise à neuf, sans avoir à supporter la facture.

Ensuite, la question de l’entretien s’invite dans le contrat de location. Le locataire a la charge des petites réparations, de l’entretien courant et de tout ce qui relève de l’usure liée à son passage. Pour autant, la jurisprudence trace une ligne nette : l’usure normale n’est pas une faute. Si la peinture a simplement pâli avec le temps, c’est au propriétaire d’assumer sa remise en état. À l’inverse, une dégradation manifeste, tags, salissures volontaires, implique la responsabilité du locataire.

L’état des lieux, rédigé à l’arrivée puis au départ, devient alors le juge de paix. Il permet d’objectiver l’état des surfaces et d’éviter les contestations sans fin. Certains baux annexent une grille de vétusté, outil précieux pour déterminer la part de responsabilité de chacun. Il convient de se méfier des clauses qui exigent systématiquement une remise en peinture à la sortie : elles n’ont aucune valeur si elles ne différencient pas usure normale et détérioration.

Voici comment se répartissent les rôles en pratique :

- Propriétaire : prise en charge des travaux dus à la vétusté.

- Locataire : réparation des dégradations volontaires ou par négligence.

Le texte protège donc le locataire contre des obligations abusives, mais chaque situation doit être appréciée au cas par cas, parfois devant un juge, lorsque le dialogue s’enlise.

Propriétaire ou locataire : comment distinguer les obligations d’entretien ?

Déterminer la frontière entre l’entretien courant et la rénovation profonde demande de la précision. Les textes officiels sont clairs : le locataire prend à sa charge tout ce qui relève de l’entretien quotidien, des petites retouches, du nettoyage. Un accroc, une trace discrète, un trou de fixation ? Cela lui revient. Mais dès que l’on parle de murs jaunis par les années ou de peinture qui s’écaille sans faute particulière, la balle passe dans le camp du propriétaire, qui doit garantir un logement salubre et confortable.

La circulaire du 26 août 1987 dresse la liste des tâches relevant du locataire : reboucher des trous d’accrochage, nettoyer les murs, veiller à leur propreté générale. Si la peinture vieillit, jaunit ou s’abîme naturellement, c’est au bailleur d’intervenir. Il s’agit là du vieillissement normal du bien, et non d’un défaut d’entretien.

Repères pour la gestion quotidienne

Pour naviguer sans malentendu, gardez en tête ces répartitions :

- Locataire : entretien courant, petits raccords, nettoyage.

- Propriétaire : rénovation globale, remise à neuf, prise en charge de la vétusté.

Tout repose donc sur la nature du défaut constaté et sur sa cause réelle. Lire attentivement le bail, conserver les preuves et faire un état des lieux détaillé limitent les contestations. Seules les dégradations manifestes ou la négligence justifient une intervention à la charge du locataire. La rénovation due au passage du temps, elle, incombe au propriétaire.

Cas pratiques : vétusté, dégradations ou simple envie de changement

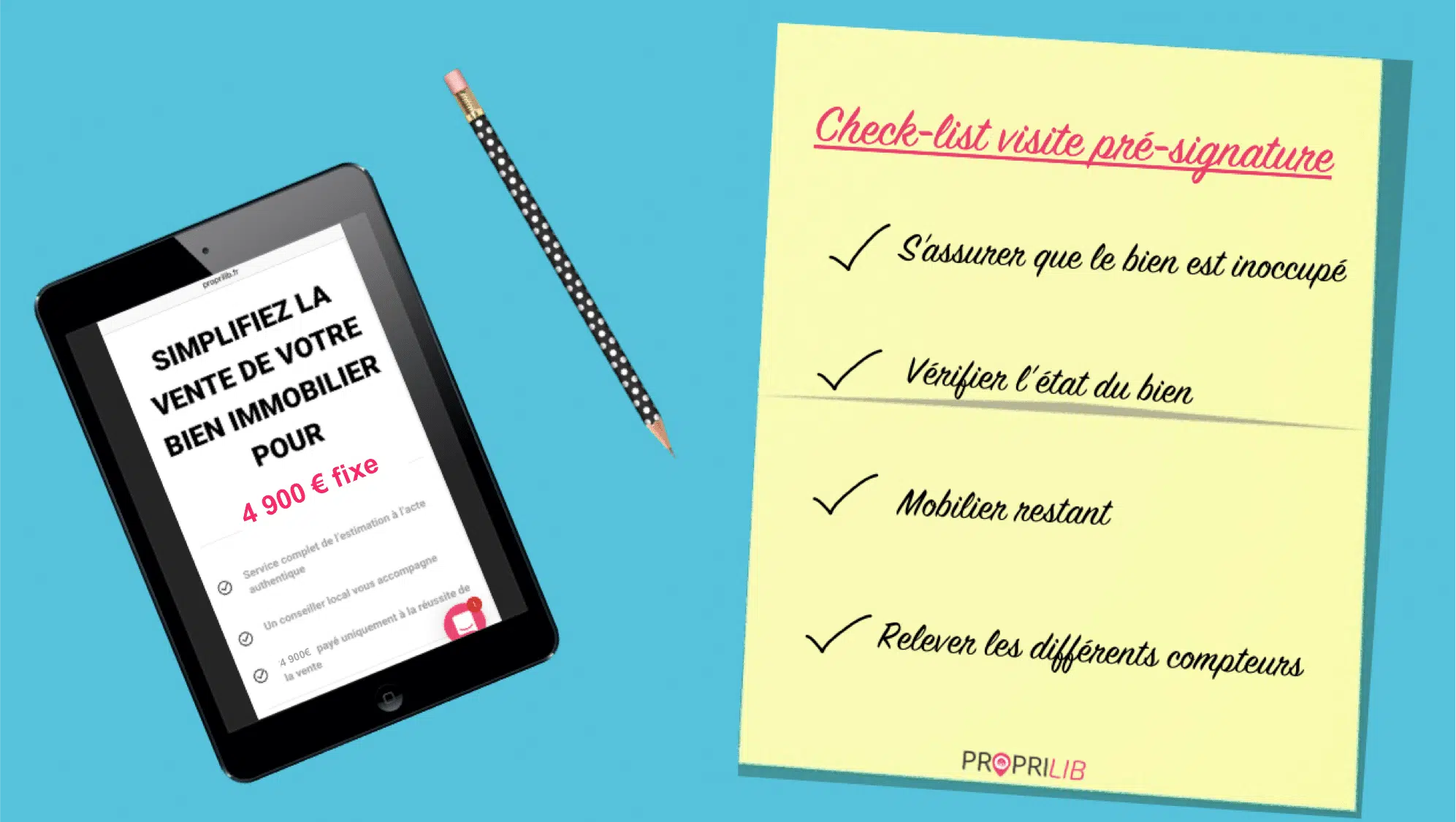

Sur le terrain, les situations se révèlent souvent plus complexes qu’il n’y paraît. Imaginons un état des lieux de sortie : la peinture montre des signes d’usure naturelle, un peu passée, légèrement écaillée. La grille de vétusté, jointe au bail, permet alors de répartir les coûts de façon objective. Dans ce cas, le propriétaire doit financer la remise en état.

En revanche, face à des murs couverts de dessins, de taches ou de trous non signalés, la responsabilité du locataire est engagée. La facture peut être prélevée sur le dépôt de garantie, après estimation précise. Si les frais dépassent la somme déposée, le propriétaire peut même réclamer le complément par voie de recouvrement.

Autre cas de figure : un locataire souhaite apporter une touche personnelle, repeindre une chambre en bleu vif. Sans accord écrit, il devra remettre les murs dans leur état initial avant de partir, à ses frais, surtout si la couleur rend la relocation difficile. Là encore, tout se joue à la restitution.

Pour distinguer les responsabilités, gardez ces situations types en tête :

- Vétusté : à la charge du propriétaire, selon la grille de vétusté

- Dégradations : à la charge du locataire, sur justificatif

- Envie de changement : autorisation préalable et remise en état exigées

La précision du bail et de l’état des lieux d’entrée reste le meilleur rempart contre les litiges au moment de la restitution. Une traçabilité rigoureuse protège chaque partie d’un désaccord coûteux.

Éviter les litiges : conseils pour une répartition des frais sans accroc

Tout se joue dans l’anticipation et la transparence. Un état des lieux minutieux, rédigé à l’entrée et à la sortie, constitue la meilleure protection pour toutes les parties. Chaque mur, chaque nuance, chaque trace doivent être consignés. Les photos datées, annexées au dossier, servent de preuve en cas de contestation. Cette démarche réduit considérablement la part de subjectivité et évite de nombreux malentendus.

En cas de désaccord, la lettre recommandée reste la voie la plus sûre pour notifier toute demande ou contestation. C’est un outil précieux pour garder une trace écrite et formelle des échanges, utile si la situation se tend. Avant d’engager des travaux ou de retenir une somme sur le dépôt de garantie, chaque partie doit prévenir l’autre par écrit.

Si la discussion s’enlise, la commission départementale de conciliation peut être saisie. Gratuite et rapide, cette instance offre une médiation impartiale, bien plus efficace qu’un bras de fer judiciaire. Un représentant de la CAF peut aussi accompagner les démarches, notamment lorsque la notion de logement décent est discutée.

Ci-dessous, une synthèse des outils à privilégier pour limiter les conflits :

| Outil | Utilité |

|---|---|

| État des lieux détaillé | Répartition objective des responsabilités |

| Lettre recommandée | Preuve formelle en cas de litige |

| Commission départementale de conciliation | Médiation rapide et gratuite |

En soignant la rédaction du contrat de location, en documentant chaque échange et en gardant trace des états des lieux, propriétaires comme locataires réduisent largement les risques de contentieux. Au bout du compte, il n’y a pas de place pour l’improvisation : la vigilance paie, et chacun y gagne en sérénité.